ここから本文です。

東急東横線都立大学から自由が丘駅間連続立体交差事業の推進に向けて 4.連続立体交差事業の必要性

(1)駅を中心とした地区の個性を生かしたまちづくりの促進

まちの中心であり顔である駅および駅前を魅力ある街並みにしていくためには、連続立体交差事業とあわせて、駅前広場の景観形成、都市計画道路の整備、再開発事業の推進、だれでも歩きやすい道路空間の確保、建物の共同化等による街並みの更新、街角広場の整備を図ることが必要である。

自由が丘駅周辺地区

自由が丘駅周辺地区(面積約76ヘクタール)を中心市街地活性化法に基づく中心市街地に位置づけ、平成14年3月に「目黒区中心市街地活性化基本計画」を策定した。

この中で、まちづくりにとって即効性と継続性のある3つの重点プロジェクトを選定しており、主に市街地整備に係わる重点プロジェクトを以下に示す。

重点プロジェクト「自由が丘駅前の景観形成と鉄道の立体化」

- 駅前広場の整備:景観形成とゆとりをもった歩行空間を確保する駅前広場整備

- 都市計画道路の整備:都市計画道路補助127号線の一部の整備

- 市街地再開発事業:(地区再開発事業:都市計画道路の整備と一体となった市街地再開発事業等の実施)

- 駅舎の改築:鉄道利用者の安全性・利便性を高めるための駅舎の改築

- 鉄道の立体化:駅前広場空間確保や駅周辺地区の高度利用のための鉄道立体化の推進

都立大学駅周辺地区

都立大学跡地開発(目黒区民キャンパス)にあわせて、その玄関となるような商業地整備を行うとともに、目黒通り整備構想の一環として、快適な歩行者空間の確保を目指し、魅力ある商店街の形成を推進していく。

(2)ボトルネック踏切の解消等による道路交通の円滑化

ボトルネック踏切の解消や鉄道高架橋梁の建築限界の確保などにより、道路交通の円滑化を図るためには、連続立体交差事業等により東横線(都立大学から自由が丘駅間)を立体化する必要がある。

ボトルネック踏切の解消

「危機突破・戦略プラン:21世紀への第一ステップ」(平成11年東京都)において、ボトルネック箇所の解消があげられており、解消に資する施策として連続立体交差事業が位置づけられている。

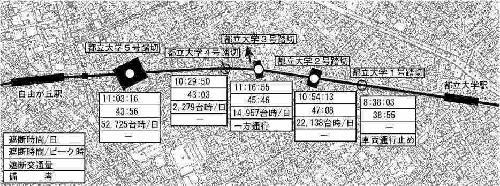

調査対象区域において自動車交通のある4つの踏切は、すべて最大踏切遮断時間が1時間あたり40分以上のボトルネック踏切である。特に都立大学5号踏切は、最大遮断時間が1時間あたり40分以上かつ踏切交通遮断量が1日あたり50,000台時以上となっており、「踏切総合対策事業」の重点対象地区選定要件の一つである「ボトルネック踏切を含む地区」の要件を満たしている。

踏切遮断時間及び踏切交通遮断量図

都立5号踏切図

都市計画道路補助46号線の建築限界の確保

衾1号架道橋の建築限界の確保が必要不可欠であることから、補助46号線の整備にあわせた建築限界の確保が必要である。

都市計画道路補助46号線(衾1号架道橋)図

重点プロジェクト「自由が丘駅前の景観形成と鉄道の立体化」

- 駅前広場の整備:景観形成とゆとりをもった歩行空間を確保する駅前広場整備

- 都市計画道路の整備:都市計画道路補助127号線の一部の整備

- 市街地再開発事業(地区再開発事業:都市計画道路の整備と一体となった市街地再開発事業等の実施)

- 駅舎の改築:鉄道利用者の安全性・利便性を高めるための駅舎の改築

- 鉄道の立体化:駅前広場空間確保や駅周辺地区の高度利用のための鉄道立体化の推進

(3)地域分断の解消

調査対象区域は、東横線および大井町線により、東西・南北に分断され日常生活や災害時の避難活動に問題がある。

東横線の連続立体交差事業により地域分断を解消し、市街地の一体化による安全性の向上、防災活動の円滑化を図る必要がある。

(4)直接便益額

平成6年度単価の都立大1号踏切から5号踏切の合計の直接便益額は年間210,763千円となり、平成13年度(割引率:年4パーセント)では、年間277,350千円となる。

連続立体交差事業の実施により期待される周辺地域における効果

- 自由が丘駅周辺地区の中心市街地としての市街地活性化、都立大学駅を中心とした駅周辺整備計画に基づく総合的な街づくりの展開

- 駅舎、駅前広場、道路等のバリアフリー化による周辺市街地のバリアフリーのネットワーク化

- 踏切の除去による地域内交通等の交通円滑性、安全性の向上

- 市街地分断による通勤通学路・日常生活の安全性向上と市街地の一体性の確保

- 連続立体交差事業によって生み出される都市空間の道路、駅前広場、駐車場、駐輪場、公園、緑地等への有効活用による沿線地域の環境整備

- 各駅における駅前広場、アクセス道路整備及び駅へのアクセシビリティ向上

以上のことより、東急東横線都立大学から自由が丘駅間の連続立体交差化の早期実施が必要不可欠である。

連続立体交差事業の都市計画決定権者(都市計画法第15条、18条)である東京都及び国が都市計画決定を図られるよう要請していくとともに、今後その事業(都市計画法第59条)の早期実施を要請していくものである。

お問い合わせ

都市基盤整備課 都市基盤整備係

電話:03-5722-9346

ファクス:03-5722-9239