ここから本文です。

山手七福神めぐり(めぐの日記特別版)

区報の毎月1日発行号で連載している「めぐの日記」の新年特別版として、めぐが目黒駅周辺の山手七福神をご紹介します。

七福神の信仰は室町時代に始まり、江戸時代から庶民の間で急速に広まりました。

特に元旦から七草までの間に、近くの七福神を祭った寺や神社を巡り歩き、1年間の家内安全・無病息災・商売繁盛・所願成就を祈願する「七福神もうで」は、正月の行事として流行するようになりました。

「山手七福神めぐり」を掲載している、めぐろ区報令和5年1月1日号はこちらからご覧ください。

山手七福神

宝船などでおなじみの七福神。幸せを招くといわれる七つの神様の象徴で、インド、中国、日本に伝わる信仰対象を組み合わせて福の神とした、日本独自の信仰です。

各地に七福神巡りはありますが、山手七福神は1839年の「東都歳時記」でも紹介されており、古い歴史を持っています。

江戸幕府3代将軍徳川家光が鷹狩りの際に使ったルートであったともいわれ、それが庶民の山手七福神人気に拍車をかけることになり、行楽を兼ねた信仰として広まりました。

参詣の心得

- 七福神をお参りする際は、最初に各寺院の本尊にお参りしましょう

- 七福神や本尊がまつってある場所以外は、許可なく立ち入るのは止めましょう

- 各寺院により作法があるので、分からない場合は聞きましょう

- 喫煙やごみのポイ捨ては止めましょう

山手七福神マップ

マップは令和4年12月作成時点のものになります。必要に応じて最新情報をご確認ください。

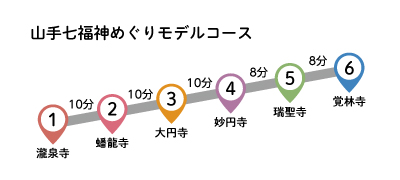

巡り方でご利益が変わる!

1(瀧泉寺)から6(覚林寺)の順番に回ると「商売繁盛」祈願、6から1の順番に回ると「無病息災・長寿」祈願ができるといわれています。

恵比寿神(えびすしん)

恵比寿神

元は海運守護の神で、海浜の漁民に信仰されていましたが、転じて商売繁盛の神として広く信仰されるようになりました。

瀧泉寺の恵比寿神は三福堂に祭られ、開帳は毎月28日と1月1日から7日のみ。

瀧泉寺

瀧泉寺(りゅうせんじ)(目黒不動)

所在地:目黒区下目黒三丁目20番26号(東急バス目黒不動尊下車1分)

電話:03-3712-7549

辯才天(べんざいてん)

辯才天

知恵や財をつかさどる女神で、子孫繁栄、音楽・芸術など芸事の上達にご利益があるといわれています。

本堂脇の岩屋内に石造りの辯才天像、また辯天堂には木造の辯才天像が祭られています。

蟠龍寺

蟠龍寺(ばんりゅうじ)

所在地:目黒区下目黒三丁目4番4号(東急バス大鳥神社前下車6分)

電話:03-3712-6559

大黒天(だいこくてん)

大黒天

元は農民の神で、五穀豊穣、実りのシンボルとして知られる、商売の神様です。

本堂に祭られている大黒天の像は、徳川家康をモデルに彫られたといわれています。

また、釈迦堂には、左右に弁財天と毘沙門天の顔を持つ三面大黒天も祭られています。

大円寺

大円寺(だいえんじ)

所在地:目黒区下目黒一丁目8番5号(目黒駅下車5分)

電話:03-3491-2793

福禄寿尊(ふくろくじゅそん)・寿老人尊(じゅろうじんそん)

福禄寿尊

寿老人尊

福禄寿尊は幸福、財産、長寿を授ける神。寿老人尊は動物、生命、学芸、知恵の守護神です。

本堂右手の妙見堂内の大菩薩像右側に福禄寿尊、左側に寿老人尊が祭られています。

妙円寺

妙円寺(みょうえんじ)

所在地:港区白金台三丁目17番5号(東急バス白金台五丁目下車2分)

電話:03-3441-3593

布袋尊(ほていそん)

布袋尊

知恵増長、豊かな暮らしと円満な家庭の守護神です。

江戸時代から残る仏教建築として国の重要文化財に指定されている本堂で、本尊の右側に祭られています。

瑞聖寺

瑞聖寺(ずいしょうじ)

所在地:港区白金台三丁目2番19号(都営三田線白金台駅下車4分)

電話:03-3443-5525

毘沙門天(びしゃもんてん)

毘沙門天

仏教の守護神、災難よけなど、福徳を授けるといわれています。学業成就のご利益もあるということで、受験祈願に訪れる人も。

戦国武将の加藤清正ゆかりの寺院として知られ、毘沙門天は山門を入った左側の毘沙門堂に祭られています。

覚林寺

覚林寺(かくりんじ)(清正公)

所在地:港区白金台一丁目1番47号(東急バス清正公前下車5分)

電話:03-3441-9379

七福神ダルマで運試し!

七福神ダルマは、各寺院の社務所で入手できます。(各500円)

お問い合わせ

広報広聴課 区報係

電話:03-5722-9486

ファクス:03-5722-8674