ここから本文です。

狭あい道路に関する拡幅協議手続きと各種申請書

協議手続きの概要

目黒区では、平成8年7月1日から「狭あい道路の拡幅整備に関する条例」により、拡幅整備事業を推進しています。

協議の流れ

狭あい協議開始から終了までの全体の流れ

狭あい道路拡幅整備協議開始から終了までのフロー(PDF:243KB)

公道での狭あい道路拡幅整備の流れ

その他区が管理する認定外道路等の拡幅整備フロー(PDF:104KB)

条例第19条等により公道編入を自費施工で行う場合のフロー(PDF:161KB)

私道での狭あい道路拡幅整備の流れ

[1]「狭あい道路拡幅整備協議書」を区へ提出(建築確認申請の1か月前)

-

狭あい道路拡幅整備協議申請には、協議書、委任状、案内図(建築場所を示す)・配置図(座標求積表付き・サイズA3)・公図の写し・現況写真が必要となります。

-

寄付・無償使用承諾・整備委託の場合は(座標値付き)地積測量図等のコピーを添付してください。

-

自主整備を選択する場合は自主整備計画書を添付してください。

-

協議書は建築敷地1件ごとに、正本、副本(正本のコピー)の合計2セットを提出してください(写真は正本のみ1部で結構です)(副本1部は同意書交付時にお返しします)

-

建築課耐震化促進・狭あい道路整備係の窓口にお持ちください。

-

協議書提出には後退用地の所有者の承諾が必要です。(裏面にチェック)

-

協議書に申請者・土地所有者・代理人の押印や自書は必要ありません。

- 委任状は代理人を立てる場合に必要となります。代理人は、拡幅整備協議の内容について申請者から十分な理解を得たうえで協議書を提出してください。また拡幅整備完了まで責任を持って業務を遂行してくださいますようお願いします。

- 「狭あい道路拡幅整備協議書」に記載の申請者以外では、委任状に記載された代理人のみが区との正式な協議者となります。代理人が変わる場合は変更協議書が必要になります。

- 区は、協議書の記載内容や拡幅整備工事等について、申請者ご本人に直接電話等で確認等を行うことがあります。代理人の方は、あらかじめご了承ください。

[2]「狭あい協議同意書」の交付

狭あい道路拡幅整備協議書のご提出いただき、約1か月後に建築課調査係で後退線の判定を行います。修正があれば修正してください。協議同意書を交付します。(協議書副本も返却します。)

[3]「協議変更・取り下げ」手続き

申請者、代理人、登記地番、拡幅工事の種別など、協議書の内容が変更になる場合は協議事項変更協議書を提出してください。

整備種別のご案内

[1]「自主整備工事(自費施工)」を選択する場合(公道・私道)

- 押印や自書は必要ありません。

- 後退用地の明示(後退くい等の設置)と後退用地の拡幅整備工事が終了したら、「自主整備完了届」を提出してください。

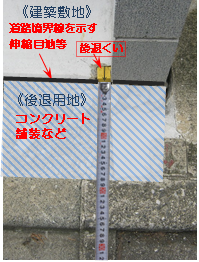

- 後退用地の明示は、後退くい等(金属標、鋲、プラスチック杭、コンクリート杭、石杭、目地、見切り材など)の設置、既存の境界石等の保全等により行ってください。

- 自主整備完了届には、後退くい等毎に(1)後退くい等からL形側溝等までの後退寸法が読み取れる写真(2)後退用地の全体の整備状況が分かる写真を添付してください。

- 条例第19条に該当するなど、公道で寄付・無償使用承諾による公道編入を自費施工で行う場合はこちらをご覧ください。

自主整備完了届に添付する写真例(後退くい等と後退寸法が見えるように撮影)

[2]私道で「整備委託工事(区施工)」を選択する場合(建物完成約3ヶ月前)

- 隣地との民民境界が確定していることが区施工の要件になります。

- 行き止まり道路、未舗装(砂利道等)、後退幅員が10cm以下、条例第19条に該当する場合等は区で整備工事を行うことができません。自主整備をお願いします。(行き止まり私道の入口角地は区で整備工事が可能です。)

- 申請者の責任において、必ず、後退用地が接する私道や隣地の土地所有者の承諾を得てから「整備委託申請書(誓約書付き)」を提出してください。承諾が得られない場合は、自主整備となります。

- 「整備委託工事申請書」の下欄「誓約書」欄の全項目にチェックが必要です。

- 原則として隣接土地所有者の承諾に関する(押印や自書等の)書面の提出は求めませんが、お願いする場合もあります。

[3]公道で「寄付」「無償使用承諾」を選択する場合(建物完成約3ヶ月前)

- 区と協議し道路と敷地の境界が確定済みであり、隣地との民民境界が確定していることが要件になります。

- 後退部分の土地所有権を区に移転(寄付)または土地使用権を区に移譲(無償使用承諾)することを選択した場合には、L形側溝等の移設及び舗装工事を区が行い、後退部分を公道に編入し、区が管理します。(条例第19条により区整備の適用除外に該当する場合等は自主整備工事(自費施工)をしていただきます。)

- 「寄付」「無償使用承諾」とも申請人は土地所有者で、自書による記名と、実印(登録印)の押印が必要です。

- 寄付申出書・登記原因証明情報兼土地登記承諾書及び無償使用承諾書の用紙は、協議同意書の交付(協議書副本返却)時に窓口にてお渡しします。以下リンクからダウンロードする場合は、長期保存に耐える上質紙で印刷してください。また日付と面積は記入しないでお持ちください。

- 印鑑証明書、法人の場合は代表者事項証明書、公図、土地登記事項証明書、地積測量図を添付してください。法務局発行の最新の書類(正本3か月以内)をお願いします。

- その他詳細については、以下の案内をご覧ください。

区へ拡幅整備工事を依頼する場合(整備委託、寄付・無償使用承諾共通)の注意事項(公道・私道)

-

区の工事は、建築工事(外構工事)後になりますので、あらかじめご承知おきください。

- 「区の拡幅工事を選択された方へ」に記載されている「区が拡幅整備工事を行う場合の準備事項」を熟読のうえ、各項目の厳守をお願いします。

- 申請者、代理人で準備事項等が整わない場合は、区は拡幅整備工事を行うことができません。

- 工事日程、舗装方法、L形側溝等の施工内容は区の判断となります。申請者や代理人等のご要望には添えません。

- 建築工事の完了が年度後半になる場合については、予算や工事の執行状況により、例年、工事立会い及び工事着手が翌年度以降となっております。あらかじめご了承ください。

- 宅地を分割して複数棟の建築がある場合は、全ての棟の建築終了後に後退用地の拡幅整備工事をまとめて1回の工事で実施します。1棟ごとには工事しません。

後退標示板

目黒区が拡幅整備工事をした箇所には、このプレート(後退標示板)が設置してあります。

条例第19条(区整備の適用除外)等による自費施工(自主整備工事)について

公共的団体、大企業、開発行為や住環境整備条例対象など「狭あい道路の拡幅整備に関する条例」第19条各号のいずれかに該当する場合は、区整備等の対象外となり、自主整備工事(自費施工)となります。

また、撤去等工事助成金及び隅切り用地奨励金も対象外となります。

[1]条例第19条(区整備等の適用除外)に該当する場合

- 国又は地方公共団体その他公共的団体

- 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に規定)以外の者が建築主である場合

- 都市計画法第29条に規定する開発行為を行う場合

- 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第3条第1項各号に掲げる建築物を建築する場合

「中小企業庁ウェブサイト」へのリンクです。

目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境整備条例)

[2]公道編入を自費施工で行う場合(第19条非該当で希望する場合を含む)

寄付または無償使用承諾

寄付・無償使用承諾による公道編入の場合も自費施工でL形側溝の移設をお願いします。

狭あい道路拡幅整備協議の同意書交付後に次の書類等を提出してください。

- 特別区道または区有通路の場合…寄付又は無償使用承諾書関係書類一式

- その他区管理道路の場合…寄付の関係書類一式

- 寄付・無償使用承諾の関係書類については、以下を参照してください。

自費工事の申請及び完了届等

寄付または無償使用承諾の関係書類の提出後、後退用地範囲を確認し、確認後に道路区域に編入します。区域編入後、土木管理課へ自費工事申請をしたうえで工事を施工してください。工事完了後に建築課狭あい道路担当へ、完成写真を添えて自主整備完了届を提出してください。区が現地で拡幅工事完了を確認した後に、拡幅整備確認書を発行いたします。

狭あい道路の助成制度等

狭あい道路の拡幅整備に関する助成制度には、「塀等の撤去工事助成金」と「隅切り用地奨励金」があります。いずれも後退用地等を区が道路状に拡幅工事を行った場合に対象となります。

また、道路後退部分を宅地と明確に区分し、一般の交通の用に供した場合、都税事務所に申告することにより、後退部分の固定資産税が非課税扱いになります。

お問い合わせ

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係

電話:03-5722-9729