ここから本文です。

歴史を訪ねて 目黒の馬頭観音

「歴史を訪ねて」は、「月刊めぐろ」昭和54年6月号から昭和60年3月号の掲載記事を再構成し編集したものです。

目黒の馬頭観音

目黒の地名の由来の馬畔(めぐろ)説・愛驪(めぐろ)説をはじめ、目黒競馬場など、目黒は馬に縁の深い土地である。馬にまつわる民話も幾つかある。聖(正)、千手、如意輪などと同じく、馬頭観音は、本来人を救う観音様だが、いつの間にか、馬を救う観音様にされてしまった。区内で確認されている馬頭観音は十数基。民間信仰や生活の歴史を伝える貴重な文化財である。

怖い顔をした観音様

普通、観音様といえば、慈愛に満ちた優しい顔立ちを思い浮かべるが、馬頭観音だけはなぜか怖い顔をしている。衆生(しゅじょう)(生きものすべて)を導く観音様が、どうしてこんなに怖い顔をしているのだろうか。それは、慈悲で教化し難い衆生(しゅじょう)のために、怒りの姿をもって救い上げようとするからだといわれる。

獅子無畏観音ともいわれる馬頭観音は、頭上に馬の頭を置き、三面六臂(ぴ)(3つの顔、6本の手)や八臂(ぴ)、一面二臂(ぴ)など様々な形がある。胸の前に結んだ手は、馬口印という組み方で、残りの手には蓮華、数珠、金剛棒、輪宝などの法具を持っている。その形相からか、馬頭明王、馬頭金剛明王などとも呼ばれる。

馬頭観音

教義から発生した信仰

中世の武士は、威ある明王として馬頭観音をあがめていたが、江戸時代には仏教を民衆に広げる動きが起こり、馬頭観音信仰も徐々に浸透していった。

目黒不動瀧泉寺墓地にある三十間堀馬頭観音は、江戸初期の寛文4年(1664年)に、現在の銀座六丁目辺りの材木商の念仏講仲間が建てたものである。区内に残る馬頭観音の中で、ただひとつ、教義信仰に基づくものといわれる。当時の馬頭観音信仰は、近世後期のそれとは異なり、仏教の教義から生まれたもので、念仏講仲間が自らの後世の安楽を祈って建てたものである。

馬の息災を祈って

江戸も中期を過ぎると、馬頭観音は、馬を守り、死後はその菩提(ぼだい)を弔う観音様であると考えられるようになった。農民や馬の仲買人たちは、倒れた馬を埋めた場所や道の辻に、馬の霊を慰める馬頭観音を建てた。目黒本町二丁目辺りに文政10年(1827年)に建てられた文右衛門窪馬頭観音(現在は目黒本町六丁目鬼子母神境内にある)や、鷹番・中根・十羅刹下(じゅうらせつした)の馬頭観音も同じく農村時代の民間信仰に基づいて建てられたものである。

時の流れと馬頭観音

もっぱら農作業に使われていた馬は、明治に入ると運送業者や乗合馬車の引き馬・競走馬・軍馬として人びとの生活に入り込むようになった。大正2年、目黒競馬場で焼死した馬のために、立派な馬頭観音が建立された。この碑は、昭和8年、競馬場が府中に移転した際、一緒に移されたが、今でもレース前にはこの碑に無事故を祈るという。

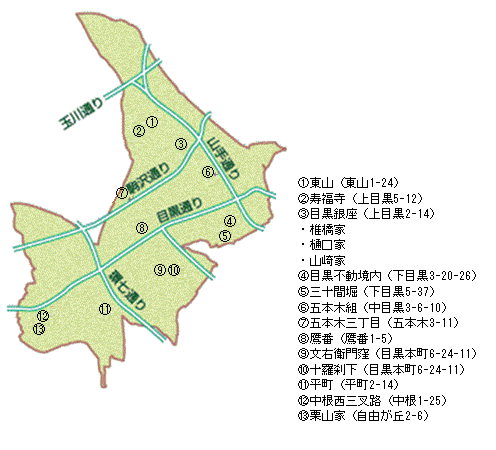

馬頭観音分布図

東横線中目黒駅の近く、目黒銀座通りの中程に、目黒銀座観音がある。目黒には、かつて小規模な乳牛牧場や馬力運送業者が多く、これらの人びとが目黒恵比寿畜舎運送組合を組織していた。目黒銀座観音は、大正12年に開眼式を行い、翌年3月19日に第1回の大祭を執行した。馬が私たちの生活から姿を消してしまった今日、馬頭観音は“現代の馬”自動車を横に見ながら、道の辻に、あるいは坂道の木陰にたたずんでいる。

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係

電話:03-5722-9320