ここから本文です。

土器塚遺跡

遺跡の概要

| 遺跡番号 | 53 |

|---|---|

| 所在地 | 目黒区大橋二丁目、駒場一・二丁目 |

| 立地 | 台地縁辺(目黒台) |

| 主な時代 | 旧石器時代、縄文時代(中期)、弥生時代(後期)、近世 |

| 主な遺構 | 縄文時代 落し穴 弥生時代 竪穴住居跡、掘立柱建物、環濠 |

| 主な遺物 | 縄文時代 縄文土器(中期加曽利E式など) 弥生時代 弥生土器(後期後半)、ガラス製小玉、土製勾玉、双角有孔土製品、炭化米 |

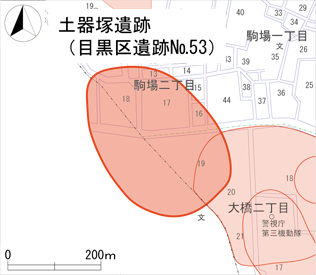

遺跡の位置図

土器塚遺跡第2次調査地点出土の弥生土器

土器塚遺跡第3次調査地点の弥生土器出土状況

遺跡の解説

土器塚遺跡(かわらけづかいせき)は目黒川左岸の台地上に立地する遺跡で、明治16年に坪井正五郎(つぼい しょうごろう)・福家梅太郎(ふくやうめたろう)の連名で「東洋学芸雑誌(とうようがくげいざっし)」第19号に「土器塚考(かわらけづかこう)」として報告されていた学史上著名な遺跡です。

発掘調査によって、弥生時代後期(約2千年前)の竪穴住居跡(たてあなじゅうきょあと)48軒と、集落を囲む環濠(かんごう)の一部が発見され、弥生時代に特徴的な環濠集落であったことが判明しました。

弥生時代の竪穴住居跡から発見されたガラス製小玉や土製勾玉(どせいまがたま)などのアクセサリーは特別な身分の人が身に着けていたと考えられます。双角有孔土製品(そうかくゆうこうどせいひん)は、用途などは分かっていませんが、動物の顔を描いているようにも見え、二つの穴に紐を通して身に着けていた可能性も考えられます。さらに弥生土器の中には、東海地方の影響を受けた土器が若干含まれており、土器塚遺跡に住んでいた人々は遠隔地の人々とも交流をもっていたと考えられています。

参考文献・調査報告書

| 編著者名 | 題名・掲載書誌名 | 発行者 | 発行年 |

|---|---|---|---|

| 坪井正五郎・福家梅太郎 | 「土器塚考」「東洋学芸雑誌」第19号 | 東洋学芸社 | 1882年 |

| 土器塚遺跡調査団 | 「土器塚遺跡(第2次調査)」 | 土器塚遺跡調査団ほか | 2000年 |

| 目黒区教育委員会 | 「土器塚遺跡(第1次調査)」 | 目黒区教育委員会ほか | 2001年 |

| 株式会社オーシャン埋蔵文化財調査室 | 「土器塚遺跡(第3次調査)」 | 目黒区教育委員会ほか | 2007年 |

| 目黒区守屋教育会館郷土資料室 | 「平成19年度ミニ企画展めぐろの弥生時代をさぐる-駒場土器塚遺跡の調査から-」 | 目黒区守屋教育会館郷土資料室 | 2007年 |

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係

電話:03-5722-9320