ここから本文です。

ネズミの被害を防ぐために!

印刷用チラシ・パンフレット

ネズミの種類と特徴

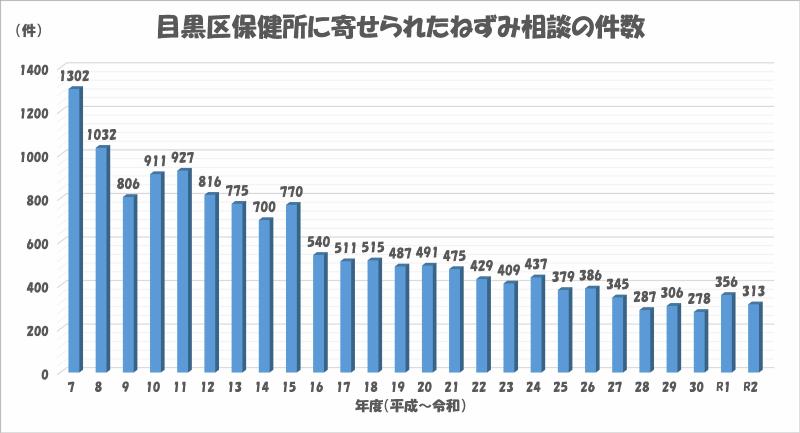

目黒区内の住宅地で、家屋内に侵入してくるものは、ほとんどがクマネズミのようですが、繁華街などではドブネズミの姿も見かけます。また、ハツカネズミは、あまりみられなくなりました。

| ネズミの種類 | ドブネズミ | クマネズミ | ハツカネズミ |

|---|---|---|---|

| 体長 | 22から26センチメートル | 15から23センチメートル | 6から9センチメートル |

| 体重 | 200から500グラム | 120から250グラム | 10から30グラム |

| 特徴 | 耳が小さく、尾が胴より短い | 耳が大きく、尾が胴より長い | 耳が丸く大きい、尾は胴より短い |

| 色 | 背は灰褐色、腹・尾・手の甲は白っぽい | 背は黒から茶褐色、尾は黒、手の甲に毛、腹は黄 | 背・尾は黒から褐色、腹・手の甲は白っぽい |

| 性格 | どう猛 | 神経質 | |

| 活動場所 | 下水道、植込、床下など水分の多い場所 | 天井裏・壁の中など、高くて乾いた場所 | 物置、納屋など他の種が入らない場所 |

| 行動パターン | 主に水平(横)行動 | 主に立体的(縦)行動 | 忍び込み |

| 繁殖期間 | 生後3か月から2年位 | 生後3か月から2年位 | 生後約35日 |

| 妊娠期間 | 約25日 | 約21日 | 約20日 |

| 分娩回数 | 年間5から6回 | 年間5から6回 | 年間6から10回 |

| 産仔数 | 1回に平均約9匹 | 1回に平均約6匹 | 1回に平均約6匹 |

| 寿命 | 約3年 | 約3年 | 1から1.5年 |

- ネズミは、垂直で1メートル程度、水平で1.2メートルもジャンプすることができるほか、凸凹があれば垂直な壁でも登ることができます。

- バランス感覚に優れたクマネズミは電線などを綱渡りすることもできますし、泳ぎの得意なドブネズミは水洗便所の便器から出てくることさえあります。

ネズミの習性

- 基本的に夜行性で、家屋内では人が寝静まる頃に活動を開始しますが、安全だと判断した場所では、昼間でも活動するようです。

- ネズミは寒さに弱いため、冬期や夜によく侵入してきます。住み付いて、ずっと家の中で生活すると思いがちですが、ほとんどの場合、屋内と屋外の出入りを繰り返しています。

- 行動範囲は、半径10数メートル(隣2から3軒程度)と言われています。

- 基本的に雑食です(ドブネズミは動物質、クマネズミは植物質を好む)。一日に体重の約10分の1から4分の1程度の餌が必要ですが、胃袋が小さいため、しょっちゅう食べていなければなりません。餌がなくなると寒いときで1日、暖かいときでも4から5日で餓死します。

- 一日に0.5ミリメートルずつ伸びる歯を削るため、堅いものをかじります。また、隙間を広げ通りやすくするためにもかじります。

- ドブネズミは土中に穴を掘って、またクマネズミは人目に触れない狭い場所などに、紙やビニール、布きれなどを持ち込んで巣を作ります。

ネズミによる被害

衛生上の被害

ペストなどの感染症を媒介するイメージがありますが、幸い現在日本ではネズミが媒介する危惧すべき感染症の流行はありません。むしろ、サルモネラなどの食中毒菌や雑菌を持ち歩いているため、台所など食品や調理器具などの汚染には気をつけなければなりません。

寄生虫による被害

ネズミの体や巣には、イエダニという吸血性のダニが寄生しています。ネズミが死んだり、いなくなるとはい出てきて人間をねらうことがあります。イエダニに刺されると湿疹とともにしつこい痒みを起こしますが、人間に寄生することはなく、一時的なことがほとんどです。

イエダニ自体は、壁や床の表面を歩き、殺虫剤にも弱いため、蒸散剤などで駆除できます。

家屋等の被害

柱、扉、壁、家具などをかじるほか、電気のコードやガスホースをかじることもあります。そのために漏電や火災、電話の不通、ガス漏れなどの被害をひきおこすことさえあります。

精神的被害

天井裏を走ったり、ものをかじる音、知らない間に糞がある、姿を見ただけ、などでも不快感や恐怖感があります。人によっては不眠症やノイローゼになることもあります。

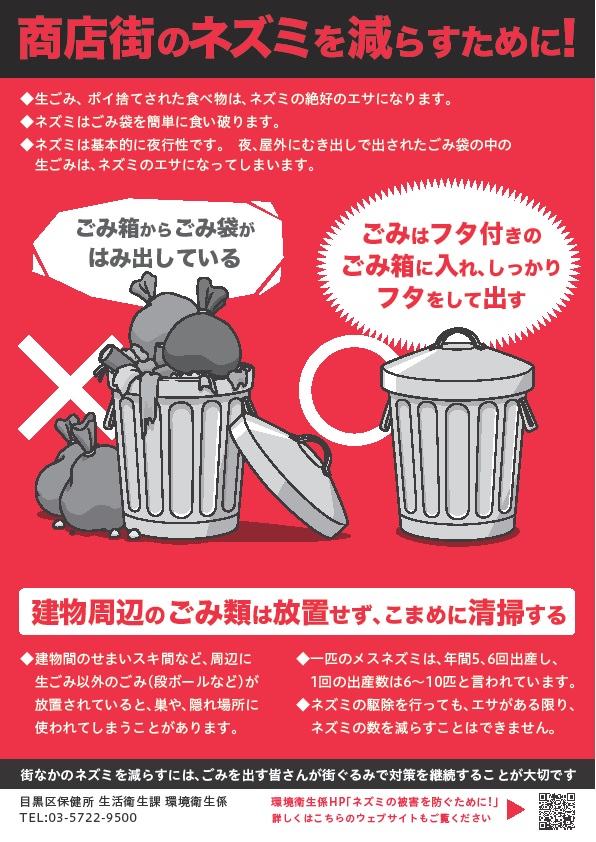

被害を防ぐためには

ネズミによるこれらの深刻な被害の大半は、家屋内にネズミを侵入させなければ防ぐことができるものです。捕まえる、殺すよりも「侵入防止」をまず第一に考えましょう。

ネズミの侵入経路

ほとんどのネズミは、屋内と屋外を出たり入ったりしていますが、その際に使用する出入口(侵入口)は、思いがけないほど小さな隙間であることがしばしばです。ネズミが侵入できる隙間の大きさは、子ネズミで、1.5センチメートルの幅(大人の指が第二関節まで差し入れられる広さ)、大人のネズミでも2.5センチメートル(500円硬貨くらいの大きさ)あれば十分といわれています。

一般的に、住宅などの建物は、内壁と外壁、天井と床のように壁が二層構造になっているほか、柱組みの隙間や水道・ガス・電気などの配管を通すスペースなどがあります。このため、いったん侵入したネズミは、これらの空間を通路にして、ほとんどの壁内、天井裏を移動することができるのです。たとえば、床下に入ることができれば、天井裏にも行けると思ってください。そして、壁の内側から部屋の中に通じる穴を見つけて、はじめて室内に姿を見せるのです。

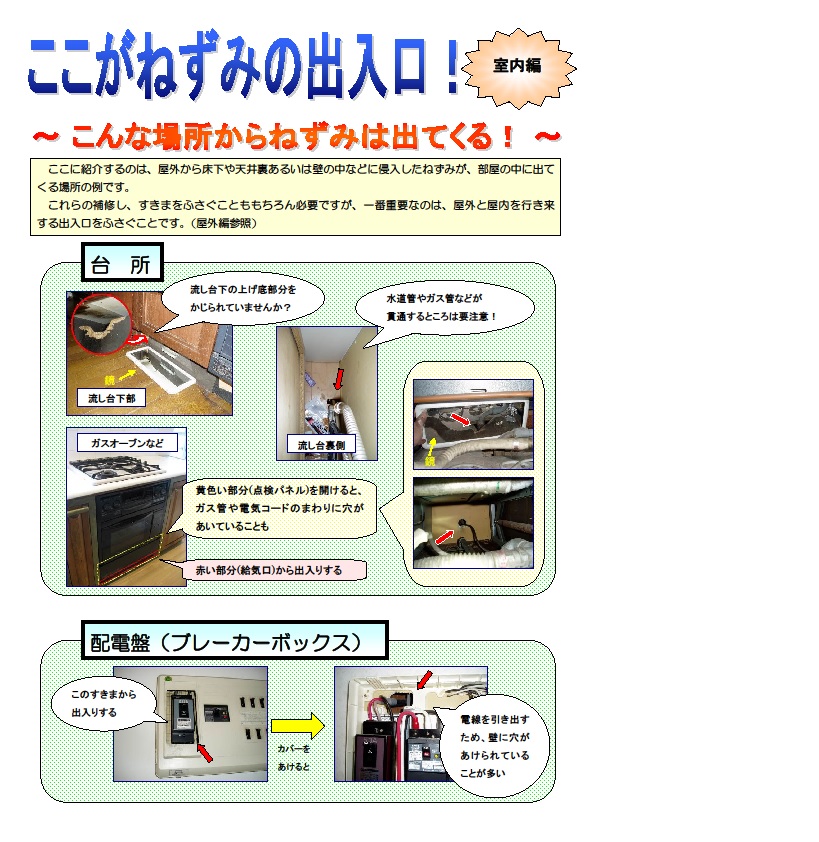

以下は、保健所が相談者のお宅で調べた、侵入口になりうる箇所の代表例です。

| 屋外からの侵入口 | 指摘した割合(105件中) |

|---|---|

| 床下通風口 | 27.6パーセント |

| 壁や基礎の穴・隙間 | 27.6パーセント |

| 配管貫通部の周囲 | 17.1パーセント |

| 雨戸の戸袋 | 16.1パーセント |

| 出窓等の下部 | 10.4パーセント |

| 地面掘れ | 8.6パーセント |

| 屋根まわり | 3.8パーセント |

多くのケースで、通風口や配管まわり(管を通すためにあけた穴)が、外部からの侵入口になっていると思われました。また、見落としがちですが、雨戸の戸袋の内側も壁の内側に通じていることがあります。

| 室内への侵入口 | 指摘した割合(55件中) |

|---|---|

| 壁・床の穴・隙間 | 32.7パーセント |

| 流し台まわり | 27.2パーセント |

| かまち下(玄関土間の奥) | 12.7パーセント |

| エアコン裏(配管穴) | 10.9パーセント |

| 換気扇 | 7.3パーセント |

| 配電盤(ブレーカーボックス) | 5.5パーセント |

| 押入れの中 | 5.5パーセント |

室内への侵入口は、壁や床にできた隙間や配管周りが多いようです。特に台所の流し台周辺は、水道・ガス・排水管などが、多数壁を貫通しているため、よく侵入口が見つかります。また、かまち(玄関の土間の奥)、エアコンの裏側、配電盤(ブレーカーボックス)の内部、和室の長押の内側なども気が付きにくいところですが、重要な箇所です。

このほか、少しあけておいた窓の隙間や回転を止めてもシャッターが閉まらなくなった換気扇などから、直接室内に侵入してくることもあります。

防鼠(ぼうそ)工事

毒餌やわなもネズミの駆除方法の一つですが、捕まえても、また別のネズミが入ってくるようではいたちごっこです。そのため、前述したネズミの侵入口をふさいでしまうこと(防鼠工事)が、最も効果的な手段なのです。

通路をふさぎ、屋外からネズミを侵入させなければ、毒餌やわなの必要もないわけです。

自分で穴をふさいでみましょう

要は、腐食せず簡単にかじりあけられないもので、穴や隙間をふさぐだけです。次のような材料を使うと、安く簡単にできます。

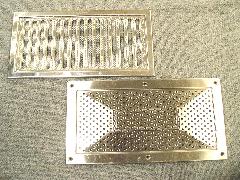

金網

台所用ステンレスたわし

金網はハサミで切ることができ、広めの隙間に向きます。台所用ステンレスたわしは手でちぎることができ、穴に詰めやすいです。

既製のステンレス製通風口

パテ

簡易セメント

パテ・簡易セメント・モルタル・コーキング剤等を使うと外壁などをきれいに仕上げられます。

- 「工務店に頼まないとできない」と思われがちですが、簡単な防鼠工事は、ちょっとした手間と材料があれば、ご自分でもできることがほとんどです。一度の作業でその後の被害を防ぐことができるかもしれないのですから、ぜひ試してみてください。

- ふさぐべき侵入口探しのお手伝いや穴ふさぎのアドバイスは、目黒区保健所でも行っていますのでご利用ください。

防鼠(ぼうそ)工事によらない駆除方法

防鼠工事ができない場所がある、経費がかさみすぎるなどの場合は、わなや毒餌に頼らざるをえないことがありますが、根本的な対策ではありません。

わな(粘着板)

以前は、餌でおびき寄せるバネ(パチンコ)式や金カゴ型のものがよく使われましたが、あまりかからない、たくさん仕掛けられない、危険(バネ式)などの理由から、最近は簡便で後始末も楽な粘着板が主流になりました(ほとんどのドラッグストアなどで市販されています)。

粘着板は、油断や偶然によりネズミを捕獲するものです。コツは、ネズミがよくでる場所を限定し、壁際に仕掛けることです。狭い範囲にたくさん置くことが効果的です。

殺そ剤

いわゆる毒餌です。急性毒と蓄積毒(市販品はこのタイプが多い)に分けられますが、どちらも一長一短があります。よく食べるように食べ物のにおいを付けることは有効ですが、食べ物を多量に混ぜると毒の成分が不足することにもなりかねません。他に食べるものが無いようにすることが大切です。

殺そ剤を食べたネズミは、どこで死ぬかわかりません(明るいところ、水場で死ぬなどの根拠はありません)。屋根裏などで死に、腐る・ウジがわくなどの心配があるため、冬期以外の使用は、おすすめできません。

| 種類 | 主成分 | 効果 |

|---|---|---|

| 急性毒(即効性) | シリロシド・ノルボルマイド・リン化亜鉛など | 致死量を食べると数時間で死に至りますが、ネズミの食べが良くないものが多いようです。 |

| 蓄積毒(遅効性) | ワルファリン・クマテトラリルなど | 毎日(4日間から5日間)連続して食べさせることで、毒が蓄積し死に至ります。ただし、途中に食べない日があると効果が弱くなります。 |

| その他(中間型) | ジフェチアロール | 一度の喫食でもよいが、すぐに死ぬわけではありません。 |

忌避剤(きひざい)など

ハッカやハーブなどのにおいや電磁波・超音波などで、ネズミを寄せ付けないという商品があります。一時的には効果があるかもしれませんが、すぐに慣れてしまいます。なにより、それだけで駆除に成功した例はありません。

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

電話:03-5722-9502

ファクス:03-5722-9367