ここから本文です。

国民健康保険料の計算

国民健康保険料

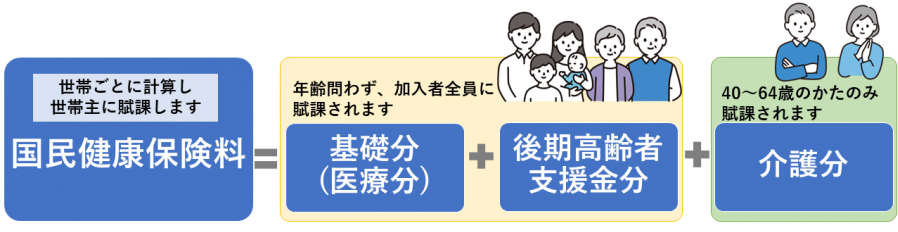

国民健康保険料は、世帯ごとに「前年の所得」「加入者数」「加入者の年齢」をもとに計算します。加入者数に応じて賦課される「均等割額」と所得に応じて賦課される「所得割額」を合計します。

また、「基礎分(医療分)保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料」の3つで構成されています。

所得の申告

「所得割額」は前年の所得をもとに決定します。申告をしていないと、保険料の計算が正しく行うことができません。また、国民健康保険料の軽減や国民健康保険の給付の自己負担額の軽減等が受けられなくなります。

23歳から65歳のかた

確定申告または住民税の申告をしてください。

申告方法等については、各担当へお問い合わせください。

- 目黒税務署

確定申告については、税務署へお問い合わせください。 - 目黒区税務課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎2階)

住民税の申告については、税務課へお問い合わせください。

22歳以下のかた、66歳以上のかた、外国籍のかた

未申告のとき、5月以降に「簡易申告書(国民健康保険に関する申告書)」をお送りします。簡易申告書については、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。

ただし、日本で収入がある場合は、目黒税務署または目黒区税務課へお問い合わせください。

保険料の計算方法

保険料は前年中の総所得金額等に基づいて計算し、保険料決定通知は6月中旬以降にお送りします。詳しくは、「国民健康保険料の通知」をご覧ください。

基礎分(医療分)、後期高齢者支援金分、介護分(40歳から64歳までのかた)の年間保険料は、それぞれ以下の表の所得割額(A)と均等割額(B)を合算した額となります。ただし、年度途中の加入・脱退の場合は月末日を基準に月割計算となります。

令和7年度の保険料

| 区分 | 基礎分(医療分)保険料 | 後期高齢者支援金分保険料 | 介護分保険 |

|---|---|---|---|

| 所得割額(A) |

各加入者の算定基礎額(注記1)の合計額の |

各加入者の算定基礎額(注記1)の合計額の |

40歳から64歳までの |

| 均等割額(B) |

1人につき47,300円 |

1人につき16,800円 |

40歳から64歳までの加入者 |

| 賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |

注記1

算定基礎額は、前年中の総所得金額等から基礎控除額(下表参照)を差し引いた額になります。扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「各種所得控除」は、所得割額の計算では適用されません。基礎控除のみ適用されます。

| 前年の合計所得金額 | 基礎控除 |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 43万円 |

| 2,400万円超え2,450万円以下 | 29万円 |

| 2,450万円超え2,500万円以下 | 15万円 |

| 2,500万円超え | 0円 |

注記2

義務教育就学前(令和7年度は平成31年(2019年)4月2日以降生まれ)のかたの均等割額は5割減額されます。

詳しくは「国民健康保険料の軽減」をご覧ください。

国民健康保険料の計算に用いる「総所得金額等」とは

次の4つの合計金額です。1から4に繰越控除がある場合は、その適用後の金額です。

- 事業、不動産、利子、配当、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得(公的年金等を含む)の合計額

- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の1/2の金額

- 山林所得金額

- 分離課税として申告された株式、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額等

- 退職所得は含みません。

- 非課税年金(遺族年金・障害年金)は含みません。

- 分離課税の所得は特別控除後の金額が対象です。

- 雑損失の繰越控除がある場合は控除前の金額です。

- 事業専従者控除がある場合は控除後の金額です。

損益通算には一定のルールがあり、すべての所得について合算できるわけではありません。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせ下さい。

所得の算出方法

年金所得=公的年金等収入金額-公的年金等控除額

給与所得=給与収入額-給与所得控除額-所得金額調整控除額

事業所得=事業収入額-必要経費

土地・建物等の譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除額

「配当所得」と「譲渡所得」

国民健康保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合には、保険料算定の所得に含まれます。

詳しくは、「上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の個人住民税の賦課方式の選択」をご覧ください。

前年度との保険料率等比較表

| 区分 | 内訳 |

令和7年度 |

令和6年度 |

|---|---|---|---|

| 所得割額 | 基礎分(医療分) | 算定基礎額の7.71パーセント |

算定基礎額の8.69パーセント |

| 所得割額 | 後期高齢者支援金分 | 算定基礎額の2.69パーセント | 算定基礎額の2.80パーセント |

| 所得割額 | 介護分 | 算定基礎額の2.19パーセント | 算定基礎額の2.20パーセント |

| 均等割額 | 基礎分(医療分) |

47,300円 |

49,100円 |

| 均等割額 |

後期高齢者支援金分 |

16,800円 | 16,500円 |

|

均等割額 |

介護分 |

16,600円 |

16,500円 |

| 賦課限度額 |

基礎分(医療分) |

66万円 | 65万円 |

|

賦課限度額 |

後期高齢者支援金分 |

26万円 | 24万円 |

|

賦課限度額 |

介護分 |

17万円 | 17万円 |

国民健康保険料計算シミュレーション

上記の算出方法をもとに、おおよその国民健康保険料をご自身で計算ができるエクセルシートをご用意しております。

計算シミュレーションをご利用になる前にこちらを必ずご確認ください

- こちらの計算シミュレーションはあくまでも目安です。実際の保険料額と異なる可能性がございます。

- 以下のいずれかに該当する世帯の場合、正確な金額を計算できない場合があります。

- (1)年度途中で国民健康保険を加入・脱退したかたがいる世帯

- (2)年度途中で40歳・65歳・75歳になる(なった)かたのいる世帯

- (3)分離課税・繰越控除等の申告をした世帯

- (4)専従者控除または専従者給与のあるかたがいる世帯

- (5)非自発的失業者、旧被扶養者または産前産後保険料免除対象者にかかる保険料減額制度の適用対象者がいる世帯

- (6)均等割額の減額(前年の所得が一定以下のかたが対象)が適用となる世帯

- (7)国民健康保険料の減免対象世帯

- 40歳から64歳のかたは、介護保険料が国民健康保険料に含まれます。65歳以上のかたは、介護保険料は介護保険課で別途計算されるためこのシミュレーションでの試算はできません。

- 正確な金額を確認されたいかたは国保年金課資格賦課係までお問い合わせください。(複数の所得があるかたや分離課税のあるかたについては、保険料試算にあたってご来庁をお願いすることがございます。予めご了承ください。)

令和7年度国民健康保険料シミュレーション(エクセル:492KB)

令和6年度国民健康保険料シミュレーション(エクセル:485KB)

関連するページ

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

電話:03-5722-9810

ファクス:03-5722-9339