ここから本文です。

目黒ばやし 区指定無形民俗文化財(民俗芸能)

概要

目黒ばやし自緑保存会

指定年月日

昭和53年3月22日

時代・年代

江戸時代

公開の有無

つぎの神社の祭礼時に演奏

- 熊野神社(目黒区自由が丘一丁目24番12号、東急東横線自由が丘駅下車6分)

- 碑文谷八幡宮(目黒区碑文谷三丁目7番3号、東急バス黒01系統(目黒駅から大岡山小学校(おおおかやましょうがっこう))碑文谷八幡宮バス停下車1分

- 氷川神社(目黒区八雲二丁目4番16号、東急東横線都立大学駅下車11分)

解説

江戸の祭礼は年々さかんになり、文化・文政期(ぶんか・ぶんせいき)(1804年から1830年)頃になると祭囃子(まつりばやし)があちこちで演奏されるようになります。その祭囃子(まつりばやし)の本流ともいわれるものに「神田ばやし」がありますが、「目黒ばやし」はその流れを汲むものといわれています。

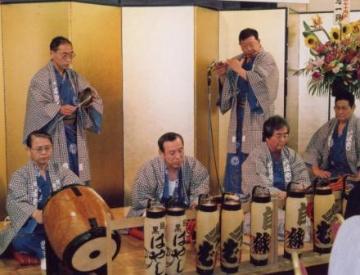

演奏は、小太鼓(こだいこ)の「シラベ」2名、大太鼓(おおだいこ)の「オオドウ」1名、篠笛(しのぶえ)の「トンビ」1名、鉦(かね)の「ヨスケ」1名の計5名の構成で行われます。曲目は鎌倉、破矢(はや)、昇殿(しょうでん)、宮昇殿(みやしょうでん)、仕調目(しちょうもく)など十曲あまりが伝えられています。

現在、目黒ばやし自緑(じりょく)保存会、目黒門前(もんぜん)ばやし保存会、目黒囃子(めぐろばやし)東が丘保存会が保持団体として認定されています。それぞれ熊野神社、碑文谷八幡宮、八雲の氷川神社の祭礼で演奏をおこなっています。

目黒門前ばやし保存会

目黒囃子東が丘保存会

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係

電話:03-5722-9320