ここから本文です。

在宅避難とその備え

在宅避難について

在宅避難とは、災害が起きたときに、自宅で身の安全が確保され引き続き住める場合には、自宅で避難生活を送ることです。避難とは「難」を「避ける」ことであり、避難所へ行くことだけが避難ではありません。特に避難所での生活は、慣れない集団生活や環境の変化によって心身共に負担がかかりやすくなるとともに、多くの避難者が集まると感染症拡大のリスクも高まります。日ごろから自宅での避難生活ができるよう環境を整えておくことが大切です。

また、大規模な災害では物資の供給が遅れたり、ライフラインが止まったりする恐れもあります。特に、ライフラインの復旧には、電力で約4日、上下水道で1か月、都市ガスで6週間かかると言われています(都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定」令和4年5月25日公表)。そのため、この機会に自宅での備えを見直してみましょう。

関連するページ

令和3年9月1日号のめぐろ区報で、在宅避難を想定したおうちでの防災訓練、「おうち防災キャンプ」について取り上げました。下記で取り上げる湯せん調理や、非常用トイレについても紹介しています。

備蓄

自宅で生活するために必要となる食料や生活用品などは、日ごろから少し多めに準備しておくことが大切です。各家庭の環境や家族構成などに合わせて、必要なものを最低3日分程度(7日分を目標)を備蓄することを心がけましょう。

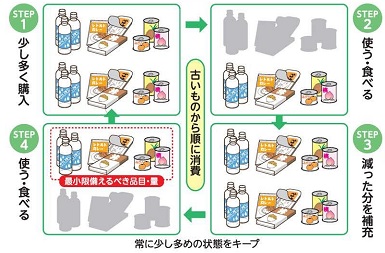

食料や生活用品など避難生活に必要なものは、日常的に少し多めの備蓄を行い、普段の生活の中で消費し、使った分だけさらに買い足す、「日常備蓄(「ローリングストック」とも呼ばれます。)」を意識することで、常に一定量の備蓄を行うことができます。使用期限や賞味期限などを定期的に確認しながら、無理のない範囲で備蓄を進めてみましょう。

備蓄のイメージ

引用元:「日常備蓄」で災害に備えようパンフレット(東京都総務局総合防災部防災管理課)

関連するページ

食事

災害時、物流やライフラインが止まってしまうと食事や調理方法は制限されてしまう可能性が高いため、各家庭での食料の備蓄はとても大切です。パンや缶詰、レトルト食品など加熱調理や水がなくてもすぐに食べられるものや、フリーズドライ食品や菓子類など備蓄食料にも様々な種類があります。

備蓄食料は備えておくだけでなく、日ごろから味見をしたり工夫して調理をしたりするなどして、災害時の食事に慣れておくことが大切です。

また、ガスや電気が止まってしまうと加熱調理をすることは難しいですが、カセットコンロの備えがあれば簡単な調理が可能になります。なかでも、カセットコンロとポリ袋を使用した湯せん調理は、一度に複数の調理が可能になるためガスや湯せん用の水を節約できるほか、鍋を汚さずに調理することで洗い物も不要になります。湯せん調理は、災害時の食事の幅を広げることができるため、平常時にご家庭で試してみることもおすすめです。

関連するページ

- 日常備蓄品で作る、避難時の献立レシピ(東京備蓄ナビ)

東京都防災ホームページでは、備蓄品をつかった簡単レシピが掲載されています。 - 防災レシピ紹介(東京ガス)

東京ガスのホームページでは、ポリ袋を使った湯せん調理による防災レシピが掲載されています。災害時だけでなく、普段の食事にも活用できるレシピです。

非常用トイレ

災害による断水や排水管の損傷などの影響で、自宅のトイレが使えなくなる可能性もあります。さらに集合住宅では、排水管が使用できるかどうかを確認せず無理に水を流すと、上の階の汚水が下の階のトイレからあふれ出ることもあり、各家庭における災害時用のトイレの備えは欠かせません。組み立て式の簡易トイレや、個包装された携帯トイレのほか、いざというときにはゴミ袋と新聞紙などの紙類や布類を使って非常用トイレを作ることも可能です。自宅のトイレが使えない場合を想定して、どのような非常用トイレを備えておくか家族で話し合っておきましょう。

組み立て式簡易トイレ(目黒区防災用品あっせん品)

建物と屋内の安全確保

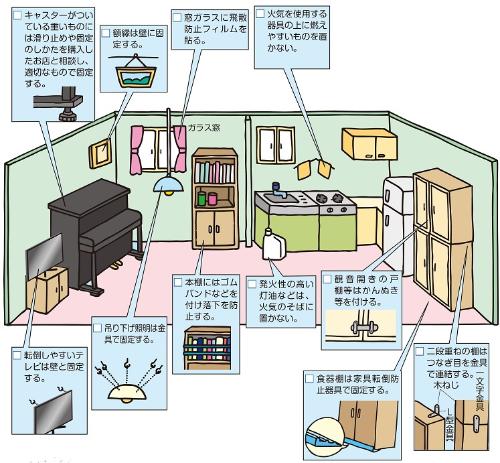

在宅避難をするためには、自宅が住める状態であることが重要です。そのため、建物の耐震化や家具の転倒防止などを行い、安全な環境づくりを心がけましょう。

家の中の安全チェックイメージ

関連するページ

お問い合わせ

電話:03-5723-8700

ファクス:03-5723-8725