ここから本文です。

目黒の坂 蜀江坂(しょっこうざか)

「目黒の坂」は、「月刊めぐろ」1972年3月号から1984年2月号の掲載記事を再構成し編集したものです。

目黒の坂 蜀江坂

蜀江坂

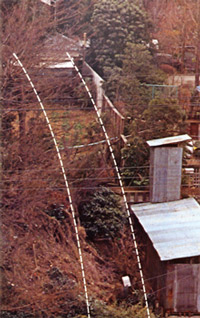

蜀江坂(しょっこうざか)は、かつて、中根二丁目18番を西(立源寺裏)から東(呑川)に下る農道で、野良仕事の行き来に利用されていたが、昭和初期に行われた耕地整理により廃道となった坂(写真の点線部分)である。

この辺りは、米や麦、竹の子などの野菜づくりを主とする農村であった。しかし、関東大震災後に住居を求める人がたくさん移ってきたことや、さらに、東横線の開通によって市街地化の波が押し寄せ、これに対処するため、耕地整理を行い、河川や道路、土地の区割りを整備したのである。

当時、蜀江坂(しょっこうざか)を利用していた、中根ニ丁目の岡田正俊さんは、「私の家の裏に坂がありました。坂を下って行くと、右手は竹やぶで切り立った崖、左手は杉山。道幅は2メートル、3メートル位ありましたかね。坂が急なうえに、日陰で赤土でしたから滑りやすく、農作物を運ぶときは、天びん棒でかついだものでした。坂下の呑川に架かる土橋を渡ると田畑が続き、橋のたもとには水車小屋もありました。昔の呑川は、現在の位置より西側でしたが、耕地整理で変わったのです」

坂の名は、「衾村々誌」によると、1365年、世田谷城主の吉良治家が、わが子祖朝の若死にを悼んで東岡寺(東光寺)を建立したとき、蜀江の錦、七条(七条は袈裟の大きさを表す)の袈裟と土地を寄進した。蜀江坂(しょっこうざか)はこれにちなんだ名であると記している。

区内では数少ない農家の1人、中根ニ丁目の白子修一さんは「坂下の呑川の水は澄んでいて、川底のしじみがよく見えました。鯉やうなぎもいて、うなぎをかば焼きにしたことも。また夏は、昼間は泳ぎ、夜はほたる狩りをして遊んだものでした。まったく、のどかな生活でしたよ」

現在、この辺りは、5メートル、6メートル幅の道路で整然と区割りされた閑静な住宅地となっている。農道であった昔の面影は、ごく一部残されているにすぎない。

蜀江坂付近

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係

電話:03-5722-9320