ここから本文です。

ひとめぐり「国選定保存技術「刀装(鞘)製作修理」保持者 髙山一之さん」(令和6年10月15日号)

ひとめぐりは、目黒区で活躍するかたにスポットを当てて紹介する、めぐろ区報の連載記事です。

また、紙面で掲載しきれなかったインタビューを動画でもお楽しみいただける、ひとめぐりmovieも掲載します(動画のない記事もあります)。

ひとめぐりmovie

令和6年10月15日号 vol.38

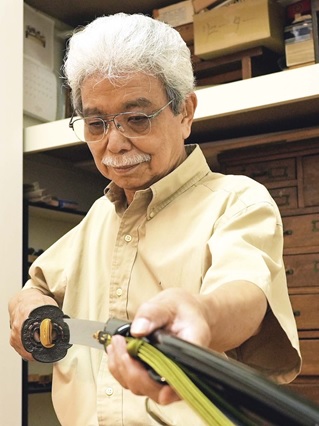

国選定保存技術「刀装(鞘)製作修理」保持者 髙山一之(たかやまかずゆき)さん

プロフィール

60年以上、鞘(さや)師として活動。鞘の製作、正倉院や大英博物館等の依頼による国宝や重要文化財の修理、個展などを行う。平成30年、目黒区で初めて国の選定保存技術「刀装(鞘)製作修理」保持者に認定された。

限界まで薄く仕上げた鞘をどれだけ美しく創り上げるか。挑戦を楽しんでいます

生きる道を鞘師に決め、父の下で6代目となる

鞘とは刀身を収める筒状の入れ物のこと。その鞘を作る鞘師の6代目、髙山一之さんは、「鞘は木や動物の角・牙、サメ皮(エイの皮も含めた総称)などを用いて作り、刀をさびから守る役目があるんですよ」と話します。

「父は鞘師でしたが、後を継ぐ意思は全然なかったんです。戦後まだ食べていくのが大変な時代だったんでね。ただ、日本刀に興味はあったので、多くの先生の下で、研ぎや漆塗りなどの日本刀に関わる技術は一通り習っていました。仕事も増え始めたタイミングで、どれか一つを徹底的にやろうと決めて父に師事し、鞘師の仕事に就いたんです。現在、東京の鞘師の数は3から4人程度。昔と違って、都会の住宅事情では大きな機械の音を出せないので、なり手がいたとしても、民家同士が離れている地方に行ってしまうんですよ」

手がけた作品

弟子を育て、今は自分の納得できる鞘作りに没頭

「弟子は3人育て上げ、独立後は各地で一流の仕事をするまでになりました。かつては美術館や神社・仏閣から仕事の依頼も引き受けていましたが、全て引き継ぎました。今は趣味として、自分の鞘作りを楽しんでいます。時間の制約がないため、理想をとことん追求できるのが良いところです。鞘の柄の魅力を引き出すまで薄さにこだわるなど、技術の限界にも挑戦しています」

鞘の価値はどのように決まるのかを伺うと、「例えば、梅花皮鮫(かいらぎざめ)の素材。これはサメ皮のまだら模様を梅の花に見立てたもので、花の数が多いほど美しく、価値が高くなります。江戸時代には非常に高価だったため、奢侈(しゃし)禁止令にも引っかかったといわれています」

地方の職人と協働して、より良いもの作りを追求

「実は2年ほど輪島の漆職人さんと「本当に良い物を作る」をテーマに、仕事をしていました。でも今年1月に能登半島地震が起きてしまって。当面は再開できる状況ではありませんが、また一緒に物作りをしたいと思っています」

鞘師業界の将来像を聞くと「鞘師の仕事は減ってきていますが、全く心配していません。世の中は需要と供給のバランスで成り立っています。昨今、刀剣ファンが、名刀の収蔵されている施設などに足を運び、業界を盛り上げてくれています。今後、自分のお気に入りの一本を持つかたが増えていけばいいですね。そうすれば鞘師の業界も活性化していくでしょう」と語ってくれました。

お問い合わせ

広報広聴課 (区報担当)

電話:03-5722-9486

ファクス:03-5722-8674