ここから本文です。

危険です‼生・半生の鶏肉料理

その一口、危険かも…!?

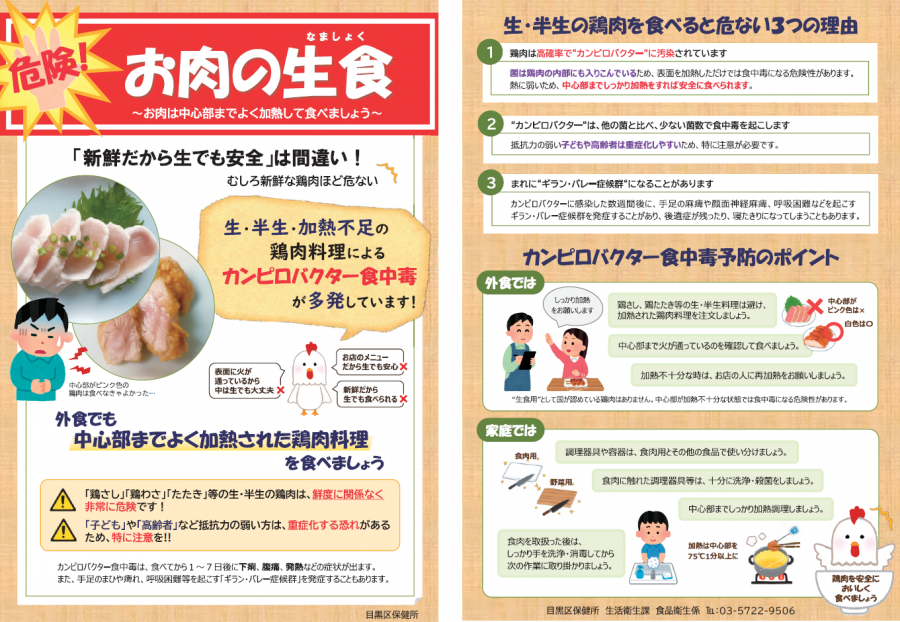

生・半生の鶏肉料理(鶏刺し、鶏たたき、レアな焼鳥など)によるカンピロバクター食中毒が多発しています。「新鮮な鶏肉だから生でも安全」「表面に火が入っているから大丈夫」は間違いです。飲食店では、中心部までしっかり加熱された鶏肉料理を選び、食中毒から身を守りましょう。

飲食店のメニューなら安心…!?

「飲食店では特別に生で食べられる鶏肉が仕入れられているのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、国が生食用として認めている鶏肉は存在しません。鶏肉は高確率でカンピロバクターに汚染されているため、飲食店で使用される鶏肉も例外ではありません。さらに、菌は鶏肉の内部にも入りこんでいるため、表面を加熱しただけでは食中毒になる危険性があります。なお、カンピロバクターは熱に弱いため、中心部まで十分に加熱されていれば安全に食べることができます。

- 鶏刺し、鶏たたき等の生・半生の鶏肉料理は避けましょう!

国が生食用として認めている鶏肉はありません。 - レアな焼鳥など加熱不十分な鶏肉料理に注意しましょう!

中心部までしっかり火が通っているかを確認し、加熱が不十分な場合は、お店の人に再加熱をお願いしましょう。

カンピロバクターとは

カンピロバクターは、鶏や牛などの腸管内に生息する細菌で、これらの糞便に汚染された食肉や水などを介して人に感染します。特に鶏肉は汚染率が高く、生・半生・加熱不十分な鶏肉料理の喫食により食中毒が発生することがあります。

感染すると2日から5日(平均2日から3日)の潜伏期間の後、下痢、腹痛、発熱(38度前後)、倦怠感、筋肉痛などの症状が現れます。通常は数日で回復しますが、まれに感染から数週間後に「ギラン・バレー症候群」と呼ばれる神経疾患を発症することがあります。この疾患は、手足のしびれや筋力低下から始まり、進行すると全身の麻痺や呼吸障害を引き起こすこともあり、入院治療が必要となる場合があります。

食中毒が疑われる場合には

まずは医療機関で医師の診断と適切な治療を受けてください。その後、食中毒の疑いがある場合はお住まいを所管する保健所にもご連絡ください。保健所が行う食中毒調査については、下記リンクから詳細をご確認いただけます。

食中毒かも、と思ったら

目黒区にお住まいの方

目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係

- 目黒地区担当

駒場、青葉台、東山、大橋、上目黒、中目黒、三田、目黒、下目黒、中町、五本木、祐天寺

電話番号:03-5722-9507 - 碑文谷地区担当

中央町、目黒本町、原町、洗足、南、碑文谷、鷹番、平町、大岡山、緑が丘、自由が丘、中根、柿の木坂、八雲、東が丘

電話番号:03-5722-9509

東京都内にお住まいのかた

下記リンクから、管轄の保健所の連絡先をご確認いただけます。

東京都以外にお住まいのかた

下記リンクから、管轄の保健所をご確認いただけます。

リーフレット

関連するページ

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生係

電話:03-5722-9506

ファクス:03-5722-9367